Las profundidades del océano están llenas de sensaciones que nos embargan por completo, pero son dos ellas las que más pesan sobre el resto. La tranquilidad, esa quietud infinita que nos trae gratos recuerdos y que barre el resto de pensamientos es una. La otra es el sobrecogimiento, la fuerza que entraña… Esa sensación de insignificancia que nos envuelve, la inmensidad que nos convierte en granos de arena que, onda tras onda, se dejan caer en esta o aquella playa…

La calma intranquila y la furia desatada son las que arropan a los marineros que, en la popa de su navío, ven surcada la piel y punzado su corazón por el salitre y el viento helado que visten el arpón del mar.

Seguramente

sea la morada de Poseidón el más violento y desapacible lugar de nuestro

planeta. Cuando la tempestad y el huracán se hacen con él, no cabe santiguarse,

pre-signarse, ni encomendarse al cielo, uno que (bien se ha demostrado) queda

muy lejos cuando lo necesitas, y muy cerca cuanto menos lo deseas. Solo queda

luchar contra el batir de las olas, sus inmensos golpes, las corrientes que con

sus tentáculos te hunden en el azul infinito… Pero de repente, bajo la

superficie terrenal, esa que suele jugar con los hombres y sus vidas, surge un soplo de equilibrio cristalino donde,

inmóviles, viven un sinfín de seres tan espeluznantes como maravillosos, de formas

increíbles y con diseños imposibles.

El

agua marina, ese líquido material sobre el que la evolución ha construido a

todos los seres vivos, se parece a una selva infinita donde los colores flotan

evanescentes y se pierden tras la neblina azulada que lo rodea todo. Medusas

como globos aerostáticos, peces que parecen dragones, paraísos de coral y

bandadas de tortugas surcando el húmedo

material que se refleja en el cielo, son la razón por la que los aventureros se

dejan llevar entre sus fauces.

Quizá

esa mirada del Ahab de Melville, una completamente cegada por la venganza, por

el enfrentamiento entre el hombre y un medio simbolizado por la temible

ballena, se trocaría hoy día en otra, donde la curiosidad vence al orgullo, y

el hedonismo se enfrenta al realismo. Algo que Manuel Marsol ha sabido recoger en Ahab y la ballena blanca, su bautizo en esto del álbum que ha sido reeditado por Fulgencio Pimentel.

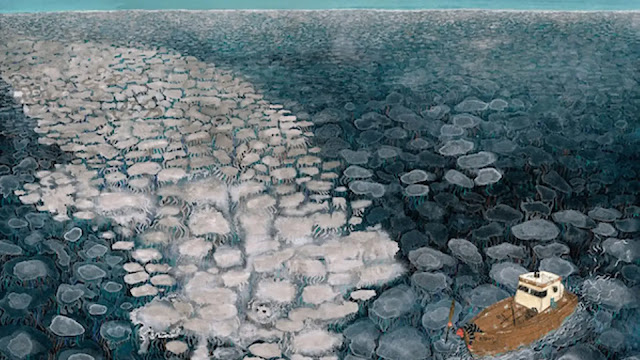

Interpretando Moby Dick, Marsol nos cuenta la historia de un viejo marinero que, tras leer una noticia en el periódico, va en busca de cachalote blanco que le lleva quitando el sueño gran parte de su vida. Lo busca en la superficie y en el fondo del mar, en pequeños islotes y en los arrecifes, de este lado y de otro. Pero nada, no lo encuentra ni a tiros. ¿Y tú, querido lector? ¿Eres capaz de dar con él?

Versionando el clásico de la literatura estadounidense, el autor madrileño nos invita a participar en un juego de busca y captura del animal gracias a unas ilustraciones donde las texturas y los colores vibran en cada doble página para, como por arte de magia, construir siluetas, mosaicos y espejismos en los que intuir a este mamífero marino.

Pero tampoco se olvida Marsol de la soledad del marinero, su capacidad para vencer la adversidad en el vasto océano, un individualismo que caracteriza al ser humano, pero también lo lastra y obceca. Tanto es así, que se olvida de ampliar su mirada, disfrutar de belleza del medio que lo rodea, de sus criaturas, tan hermosas, como fantasmagóricas, ese universo submarino que embelesa e inquieta.

Con un estilo que recuerda (al menos a mí) a Miquel Barceló y una buena batería de recursos en las que destacan la guarda peritextual, el ritmo cinematográfico, la metáfora visual y el simbolismo personal, Marsol ha sabido hurgar en el niño que lleva dentro una mirada que no busque el mar como la más bella de las tumbas, sino como el más hermoso de los paraísos, que al fin y al cabo es de lo que se trata: buscar al otro y encontrarnos a nosotros mismos.