No es de extrañar que

algunos padres piensen que los libros infantiles sirven para muchas

cosas. Se supone que inculcar valores, modificar hábitos o

enfrentarse a la muerte de un ser querido son algunas de las

funciones de los libros para niños. Ya hay libros para todo (que no

“de todo”). Para ir a la cama, para aprender a contar, títulos

para combatir el racismo, que sirven para luchar contra el acoso

escolar o el machismo, sobre la diferencia de clases o para dar visibilidad los refugiados

de los conflictos bélicos.

Más que harto de

constatar esta realidad tan presente en puertas de colegios y parques de recreo, empecé

a darle a la manivela... ¿Qué nos ha traído hasta aquí? ¿Cómo

hemos llegado a esta concepción tan utilitarista de la LIJ? ¿Cuáles

son las causas de tamaño, a mi juicio, despropósito? ¿Está la

ficción al servicio del mundo real?

He tenido ciertas ideas al

respecto, y aunque no he podido contrastar muchas de ellas, aquí les

dejo estos apuntes por si les sirven de ayuda a la hora de plantearse

más interrogantes,... Ya saben, enriquezcan, rebatan o compartan sus

opiniones... ¡Preparados, listos... YA!

Dos consideraciones

iniciales:

El utilitarismo de la

lectura y los libros para niños escritos por adultos

Para sentar la base de

todo lo que apuntaré después, me gustaría llamar la atención

sobre dos hechos que, aunque resultan bastante obvios, se nos olvidan

siempre que hablamos de cuestiones como esta.

En primer lugar les

pregunto: ¿Para qué sirve la lectura? ¿Es útil? ¿Nos hace más

libres? ¿Mejores personas o peores ciudadanos? ¿Más inteligentes?

¿Menos? ¿Guapos por dentro? ¿Feos por fuera? Seguramente cada uno

tendrá sus propias respuestas, pero también les diré que encuentro

excepciones a todas ellas (objetividad, poca). Leer vale para todo y

para nada. Leer es importante pero al mismo tiempo una chorrada.

Leemos para leer. Nada más. Unos leen (con sus razones o no, por

supuesto) y otros no leen (idem que en el caso anterior). No obstante

y si quieren profundizar más en esta controversia, les animo a que

lean No es para tanto o La manía de leer de Víctor

Moreno (mi autor favorito a la hora de desconectar del mundo de

lectores meapilas) y se acuerden de un servidor cuando los

terminen.

En segundo lugar quiero

hacerles caer en la cuenta de que los llamados libros para niños no

son creados por niños para que otros niños los lean, sino que son

invenciones pergeñadas por adultos pero dirigidas el pequeño

lector. Es decir, en su concepción misma, los libros para niños, no

tienen su origen en la infancia, sino en el mundo adulto, uno que con

frecuencia los despoja de cierta libertad y les sirve en bandeja lo

que piensa que puede gustarles. Para qué les voy a engañar, la

verdad es que veo ciertas similitudes con los caprichos de las

deidades olímpicas para con los mortales. No me extraña que muchos

niños quieran rebelarse ante semejante yugo...

Una pizca de

historia...

Aunque podemos pensar que

este utilitarismo del libro infantil es cosa de última generación,

hemos de mirar hacia atrás para ver que esta situación no es nueva,

sino que viene de lejos, de una época pasada.

La cosa empezó bien.

Corrían tiempos en los que los seres humanos, las tribus, las

familias, se reunían alrededor del fuego y contaban historias en las

que la fantasía y la realidad aunaban sus fuerzas para entretener a

todos los que allí se congregaban. Conforme crecía este acerbo

cultural, las narraciones se volvieron más complejas y maduras, se

enriquecieron de la vida misma.

No sabría decir si la

cosa mejora o empeora cuando nace la escritura, esa que, al mismo

tiempo, permite la conservación de estos primeros vestigios de la

literatura infantil al paso que los prostituye en pro de la doctrina.

Folcloristas como Perrault empiezan a incluir en estos relatos

cambios que tienen que ver con los preceptos morales o las lecciones

de vida. Es el germen de la literatura infantil al servicio de la

pedagogía. (N.B.: Para profundizar más en el tema les indico esta entrada del blog de Pedro C. Cerrillo).

Si añadimos que la

escuela se desarrolla y la lectura queda ligada más todavía a la

adquisición de conocimientos que forman a los niños en diferentes

disciplinas, la cosa se complica más todavía. Vamos, que lectura y

aprendizaje se hacen inseparables desde entonces. Y si además

añadimos que el colegio, esa institución en la que mucho tiene que

decir el poder, está dirigida por la Iglesia y/o por lo que hoy día

llamamos Estado, la lectura realizada por los niños, además de para

aprender, queda adscrita al dogma, la moral, la fe o la ética. La

infancia y su literatura nunca son independientes del mundo adulto y

quedan supeditadas a un entorno en el que la intencionalidad es el

fin. Los niños se pueden divertir a través de las palabras pero a

cambio de obtener una serie de preceptos sociales, didácticos o

dogmáticos.

Finalmente y para acabar

medio bien, hace un par de siglos nacen los libros para niños como

divertimento, para disfrutar y pasarlo bien, y se puede hablar así

de una literatura infantil con dos vertientes que siguen vivas hasta

el día de hoy, la del ocio y la de la didáctica.

Censura casera

Teniendo en cuenta lo que

se ha dicho y desgranando más todavía esas cuitas que sobre la

literatura infantil ha tenido el poder adulto (léase familiar,

estatal o eclesiástico), no es una cuestión baladí la de prestar

atención a la serie de mecanismos que se han ido desarrollando para

“mantener a raya” (entrecomillo para que sonrían) a los pequeños

lectores.

Censura, intervencionismo

paterno, reprobación..., pueden darle el nombre que quieran, pero

todas ellas se refieren a la capacidad de seleccionar, en este caso,

las lecturas de nuestros hijos, sobrinos y nietos. Seguramente

ustedes ya están pensando en las tretas del fascismo o el comunismo,

y se les ocurren un sinfín de obras infantiles censuradas a lo largo

de la historia (Además de La cocina de noche de Sendak o

la última edición de la colección Los Cinco de Enyd

Blyton, vean este post monográfico sobre la censura en la LIJ), pero lo cierto es que nadie habla de la censura privada, esa

que tiene lugar en escuelas, bibliotecas públicas, jardines de

infancia o sobre la estantería del salón. No es necesario que en la

censura intervengan los gobiernos de un vasto territorio.

No. La censura se puede llevar a cabo desde posiciones más modestas

como las que ocupan todos aquellos que pululan en torno al libro.

Padres o docentes, libreros o editores, pueden funcionar como agentes

censores.

Muchos de ellos apelan a

la capacidad empática de los alumnos (“¡Como esto lo lean mis

alumnos se echan a llorar!”) o a las posibilidades comerciales de

ciertas obras (“Es una maravilla pero seguro que si lo publico no

vendo ni un ejemplar”) para no salirse de ciertas tipologías y

aferrarse a lo que ellos consideran apropiado, pero lo cierto es que

todo tiene el mismo nombre.

No creo que utilizar las

preconcepciones sobre los lectores para justificar nuestros miedos,

vergüenzas y prejuicios sea una forma sana de aupar la lectura, sino

más bien de coartarla. Sería más sencillo ofrecer, guiar y que él

niño seleccione, a reprimir el deseo lector con tal de quedar en paz

con nuestras más profundas etiquetas.

El buenismo o la

dictadura de la piel fina

Hablando de etiquetas no

estaría mal que nos despojáramos de unas cuantas. Vivimos en un

mundo global donde el encasillamiento es una constante. Pertenecemos

a asociaciones de vecinos, grupos de consumo y hasta a partidos (¡Yo

que tenía la esperanza que esto acabaría con el nuevo milenio!, pero se ve que

no...). Nos definimos gracias a una serie de clichés y estereotipos

que sintetizan de un modo u otro nuestra forma de pensar y de actuar.

Esta serie de preceptos que otrora definían a unos, se han hecho

extensivos a todos. El miedo a la perdida de votos, la necesidad de

complacer a todos para seguir en el candelabro (¡Echo tánto de

menos a la Mazagatos!), lo apropiado en política, eso de “lo

pienso pero me callo”, es generalista y se palpa en todos los

ámbitos, incluido el de la LIJ, uno si cabe más sensible a este

tipo de fruslerías de lo correcto e incorrecto.

Por si todo esto les

pareciera poco, hay que hablar de cierta paradoja dentro del buenismo

imperante (sí, sí, ¡más madera!) que merece algo de atención...

Últimamente han proliferado títulos sobre el emponderamiento de la

mujer o el animalismo, pero sin embargo libros como El topo...

de Holzwarth y Erlbruch son denostados por padres y educadores. No

por escatológico, no, sino por hablar de algo tan humano como ¡la

venganza! Ojo al panojo...

Pero... ¿Por qué? ¿Por

qué negarse a leer libros sobre la guerra preventiva? ¿Por qué hay

tantos libros con personajes negros? ¿Por qué tantos libros

políticamente correctos? Cuestiones como la violencia, la venganza o

la envidia que otrora estaban bastante presentes en cualquier libro

infantil, han empezado a ser mirados con lupa en ese estado de sitio

que llamé hace unos meses la LIJ edulcorada. Preferimos echar mano

de productos paraliterarios en los que los nuevos lectores descubran

las emociones o los estados anímicos, que abrirles la puerta al

mundo. ¿Perdona?

Toda

forma artística, llámese como se llame, tiene algo de transgresor.

Romper con las normas, saltarse las concepciones, rebelarse contra lo

impuesto, es algo bastante común en lo verdaderamente literario. La

mayor parte de las veces con buen gusto, otras a bocajarro, los

escritores tratan de ser críticos consigo mismos o con lo que les

rodea, sin autocensuras o maneras. Perdónenme si les digo que lo que nos jode y nos hace mella es que no nos den la razón.

En

una sociedad infantilizada (N.B.: ¡Cuántas paradojas hay en esto de

la LIJ!) en la que vivimos, nos comportamos como críos que dan

pataletas ante la primera negativa, ante cualquier colleja. Queremos

vivir inmunes ante la realidad, ante los demás y sus maldades,

ponernos una venda y ser felices, vivir en exceso de las maneras.

Duele todo, todo pesa. Si ya no podemos leer palabras en los libros,

palabras como “cigarro”, “amanerado” o “metralleta”,

¿dónde está el mundo? ¿dónde se queda? Sólo esperemos que obras

como “La isla del tesoro” o “El guardián entre el centeno”

no sean condenadas por ofensivas e insanas.

¿Y

las consecuencias de todo esto? ¿Cuáles son? Nuestro espíritu

crítico acaba guiado por un discurso artificial y vacuo que poco

tiene que ver con la experiencia personal y la realidad que nace cada

día, sino con la supuesta perfección que se espera de nosotros,

algo que nos coarta y nos lleva a establecer prioridades

inexistentes. Tenemos que cumplir con la sociedad y por ello

reprimimos la lectura libre de nuestros hijos. Retroceso, puro y

triste retroceso.

Crianza +

Responsabilidad = ¿Exceso + Postureo + Mimetismo + Autocomplacencia?

No

me digan lo que es un niño o un adolescente. Ya lo sé. Llevo

trabajando en la educación muchos años. Criar a un niño no

es sólo alimentarlo y vestirlo. Ofrecerle herramientas para

desenvolverse en el mundo, empujarle a conocerlo, sosegar sus

impulsos, enseñarle a ser uno mismo o enfrentarse a sus miedos, son

algunas de las responsabilidades del adulto para con ellos.

Todo

eso poco tiene que ver con eliminar de la faz de la tierra su propio

papel dentro de este proceso. El niño también forma parte de esta

sociedad, no es una marioneta, no es ningún muñeco, algo que

empiezo a observar cada vez más desde que la crianza de los hijos se

ha convertido en la obsesión de muchos/as, una carrera de fondo en

la que todos compiten (“Si tu nene es muy listo, ¡el mío más!”

“¡Ay, mi niño, el más guapo del mundo!”), un mundo excesivo

donde hijos muy deseados son el último peldaño hacia la gloria

divina.

A

esta realidad hay que unir la omnipresencia de las redes sociales y

los medios de comunicación de masas. Estamos bombardeados por

opiniones e información de todo tipo. Cada día aparece un nuevo

gurú que nos aconseja o alerta sobre esto o lo otro. Que si el

aceite de palma, que si el dame teta, que si las papillas de cereales

transgénicos, que si los libros de Gerónimo Stilton... A ello hay

que añadir que Facebook e Instagram son los escenarios elegidos para

hablar de las experiencias maternales, para alardear y enseñarle al

mundo los maravillosos padres que somos, y claro, la cosa se torna postureo

(¿Por qué se me vendrá a la cabeza eso de “Excusatio non petita

accusatio manifesta”?).

Llegados

a este punto hablemos del mimetismo del que participamos en estos

foros. El mundo ilusorio de las redes sociales nos empuja a una

homogeneización, a lo ideal. Todos queremos ser los padres

perfectos, sin taras, dichosos y felices. Pero también hay que tener

en cuenta que este panorama irreal donde es difícil encontrarse y

estar cómodo tomando como ejemplo figuras de referencia que parecen

sacadas de catálogos de Prenatal y no de la Calle Ancha, nos

condena a una serie de dualidades a las que es difícil hacer frente.

¿Y si erramos? ¿Y si fracasamos? Dios quiera que no tengamos que

echar mano de psiquiatras y psicólogos para ayudarnos.

En

el fondo creo que este hiperpaternalismo tiene más de

autocomplaciente que de práctico (Inciso: No hay termino medio.

Antiguamente todo el mundo pasaba de los críos y ahora el empalague

es casi repugnante), ya que acaba con la independencia de los críos

en pro de las expectativas adultas, algo que también se relaciona

con los libros. Los libros infantiles han pasado a ser un capricho de

los padres, una herramienta proteccionista que los encapsula en un

mundo deseado, etéreo, fútil y frágil. Que los niños lean lo que

nosotros queremos, que construyan sus gustos y anhelos en base a los

nuestros es un sinsentido ya que al final no podrán construir los

propios, y su mundo y lecturas serán gobernados para satisfacer a

los adultos.

La

varita mágica de la LIJ: Píldoras, terapias de choque y libros que

funcionan como padres

En los tiempos que corren

parece que el libro infantil es el remedio de todos nuestros males.

El bullying, la falta de apetito, el abuso sexual, la incontinencia

urinaria o la falta de sueño son problemas que acucian a los niños

y que los álbumes u otros artefactos deben resolver implacablemente,

pero ¿es eso cierto?

No dudo del poder

terapeútico de los cuentos infantiles, ni de que estos puedan

abrirnos puertas o cerrar ventanas, pero pretender que sustituyan a

los fármacos, las terapias o las figuras de referencia paternas, es

algo que se me figura descabellado. El objeto libro puede ser un

apoyo a la hora de afianzar hábitos y de modificar costumbres poco

deseadas, pero presuponer que a través de la lectura los niños sean

capaces de enfrentarse al mundo es demasiado pa'l cuerpo.

Hurgando en el pasado

creo que no me equivoco al afirmar que esta concepción maniquea de

lo emocional y psicológico en la LIJ tiene mucho que ver con tres

cuestiones:

a) el psicoanálisis de

los cuentos de hadas cuyo mayor exponente se encuentra en la obra de

Bruno Bettelheim y que ha sido muy defendido por psicólogos y

estudiosos de la semiótica,

b) las tendencias de

animación a la lectura que se desarrollaron en los entornos

educativos y bibliotecarios de la segunda mitad del siglo XX y el

presente siglo (se me vienen a la cabeza la celebración de los días

de la paz o la mujer como reclamo para potenciar la lectura), y

c) la producción de

obras infantiles que buscaban una ruptura con ciertos estereotipos

antiguos y que han servido de acicate para una visión progresista de

la LIJ (Seguro que han leído Arturo y Clementina y Rosa

Caramelo... pues ya saben...).

Quizá

todos estas realidades tengan su razón de ser y estén más que

justificadas en ciertos contextos, pero lo cierto es que, hoy por

hoy, no han ayudado a la percepción que la sociedad tiene de los

libros infantiles y la orientación utilitarista que se les da desde

el ámbito familiar o escolar.

Por

último y como síntesis, les traslado con cierta mezcla de sorna,

surrealismo y tristeza, la anécdota que narraba hace poco Ana

Cuesta, una compañera librera. Contaba que unos abuelos habían

acudido a ella para adquirir un libro dirigido a prelectores que

dijera palabras. Ella les recomendó todo tipo de libros sobre

retahílas, juegos corporales o canciones, pero los clientes le

espetaron con crudeza que no les servían porque los padres de la

criatura jamás iban a perder el tiempo en esas cosas por mucho que

ellos se empeñaran. En definitiva, ellos quería un libro que

hiciera las veces de mamá o papá y le enseñara a hablar a su

nieto.

¿Llegará

el día en el que los libros hablen, arropen a los niños y les

preparen el biberón? ¿Se publicarán libros para acabar con la

impotencia sexual, la obesidad mórbida o la esquizofrenia? Si todo

esto acontece algún día, una honda tristeza calará en mi corazón.

Modas literarias

pasajeras

Aunque toda forma de

literatura ha sido creada en un contexto espacio-temporal concreto y

por lo tanto se adscribe a una forma y estilo de vida, la buena

literatura tiene la capacidad de ser universal y atemporal, es decir,

puede ser asimilada e interpretada por un lector independientemente

de cuándo o dónde fuera gestada, y el discurso, aunque moldeable,

permanece en el ideario colectivo.

Esto no sucede así con

todos los libros, sino que solo unos pocos trascienden para que el

resto caiga en el olvido, algo que también le ha sucedido con

ciertas prendas de ropa o músicos de cualquier estilo. Es lo que

llamamos las modas literarias... Pero Román, si como bien tu dices,

dentro de unos años, nadie se acordará de todos estos libros

evanescentes, ¿por qué te preocupan tanto?... Vamos a ver, melón,

lo que me preocupa es la regla de la repetitividad, esa de la que

habla la teoría de la justificación. El hecho de que este tipo de

libros abunden instaura cierta justificación para con ellos que sí acaba siendo peligrosa ¿acaso no lo ves?

Tampoco debemos olvidar

que las tendencias son también instrumentos comerciales. El libro

infantil es un negocio en toda regla en el que autores,

distribuidoras o editoriales son los primeros beneficiados y les

interesa vender lo que el público reclama. Un plumero que se les ha

visto a muchos con la moda de los emocionarios y los libros de

valores.

Así es como entramos en

el eterno conflicto entre negocio y arte... ¿Tiene

responsabilidad la industria en esta realidad? ¿Las editoriales de

literatura infantil están comprometidas con la lectura o consigo

mismas? ¿Adaptar o ser fieles a las versiones originales de los

clásicos tan poco solicitadas por el público? ¿Deben los autores

escribir para comer o por amor a lo literario, para sí mismos o para

los lectores? ¿Son lícitos, literariamente hablando, los encargos

paraliterarios? Todas estas preguntas y muchas más en ese juego que

enriquece a la industria pero empobrece al lector... ¡¿O es al

revés?!

¿La literatura al

servicio del mundo o el mundo al de la literatura?

Siempre he defendido que

la literatura, ficticia o no, se alimenta de las vidas de los

hombres, de lo que les rodea, de lo que imaginan, sienten y observan.

El libro literario es la extensión poética del mundo. Es por ello

que muchas veces nos resulta difícil abstraernos de la realidad para

interpretar un libro, para conocer su esencia. Todos sentimos

afinidad por ciertos libros dependiendo de nuestras vivencias, pero

también escogemos otros por nuestros prejuicios o complejos, los

valores que defendemos, nuestra formación académica o lo que

detestamos. Algunos preferimos tendencias más poéticas, otros más

transgresores, los de más allá se decantan por la discriminación

positiva y un número ¿reducido? leen por lo que les transmite la portada.

Sin embargo y aunque no

lo creamos como adultos, lo verdaderamente difícil para un niño es

elegir, es no titubear ante varias propuestas de lectura, decidir qué

es lo que quiere, algo que no consiste en frases publicitarias del

tono “Leer te hace más libre”, sino ser libre a la hora de

elegir, una tarea en la que niños y adultos entramos a formar parte,

esa en la que el mundo se pone al servicio de la literatura y de

paso, al de los lectores, grandes y pequeños.

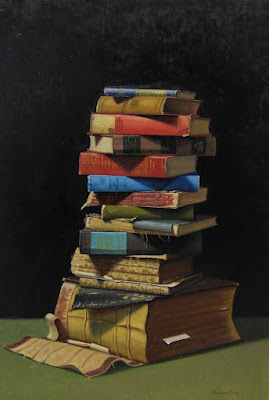

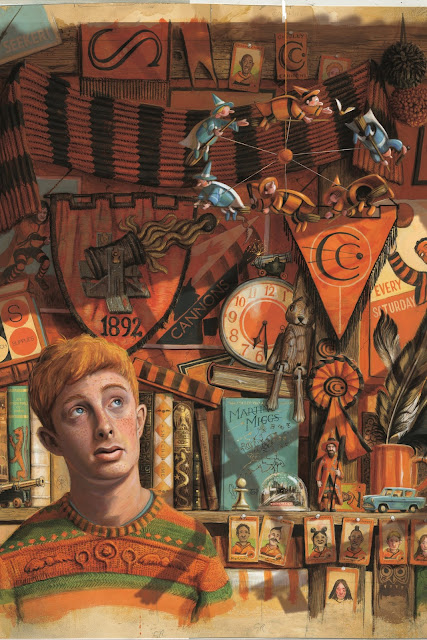

*Todas las imágenes que

acompañan a esta entrada pertenecen a la obra ¿Para qué sirve

un libro? de Chloé Legay y publicada en castellano por la

editorial Bira Biro.