Cuando los amantes del álbum nos ponemos intensitos con ilustraciones donde los colores planos, las formas recortadas, las líneas sencillas o la ausencia de volúmenes son las protagonistas, muchas veces nos topamos con las caras sorprendidas de otros lectores que no dan crédito, e incluso se ríen, porque creen que cualquier niño o incluso ellos mismos podrían dar vida a esas imágenes de aparente sencillez.

Como es algo que suele pasar con Dick Bruna y su Miffy, aprovecho que CocoBooks reedita montones de títulos donde la conejita es la protagonista -Miffy va al museo, La fiesta de Miffy, Miffy y el bebé, Miffy y Melanie, Los abuelos de Miffy y El jardín de Miffy-, para, lejos de centrarme en la vida y obra de ese autor (algo que ya hicieron montones de medios cuando falleció hace unos años), centrarme en indagar sobre las influencias, paralelismos y representaciones artísticas que nos lleven a entender el proceso creativo de unos libros que han entusiasmado a millones de lectores de todo el planeta.

Para ello he echado mano de un catálogo que encontré en cierta librería de viejo sobre la exposición que se celebró en el Rijksmuseum de Amsterdam durante el año 2015 bajo el nombre Dick Bruna. Artist, una retrospectiva del ilustrador holandés que exploró y contrastó parte de sus trabajos con los de otros artistas, dando buena cuenta de la importancia de las coincidencias en esto de lo creativo. ¡Empezamos!

El vanguardismo, un buen comienzo.

Después de la guerra y bajo la presión de su padre, el exitoso editor A. W. Bruna, un joven Dick Bruna fue enviado a trabajar a una editorial de París para aprender el oficio y poder hacerse cargo de la empresa familiar. En lugar de dedicarse a conocer el negocio, aprovechó la oportunidad para visitar museos y galerías de arte para empaparse de todo lo nuevo que revolucionaba el mundo del arte.

Cuando regresó a los Países Bajos, Dick Bruna empezó a trabajar en la editorial familiar como diseñador de sobrecubiertas, concretamente en las de la serie policiaca Zwarte Beertjes. Aunque Bruna leía con detenimiento los manuscritos para captar la esencia de las historias, siempre había pensado que la portada de un libro nunca debe interponerse entre el contenido de la obra y la imaginación del lector. Teniendo en cuenta que esto era algo difícil de conseguir, se acordó de algunos artistas que le habían impresionado durante su estancia parisina, así como de otros artistas holandeses cuyo trabajo despuntaba por aquel entonces.

Entre los elegidos para inspirarse estuvieron Henri Matisse, Fernand Léger, Willem Sandberg, Hendrik Nicolaas Werkman, algunos cubistas como George Braque y Pablo Picasso, y miembros del movimiento De Stijl como Van der Leck y Piet Mondrian, autores que más tarde se verían reflejados también en Miffy.

Henri Matisse

Matisse es quizá la mayor influencia en el trabajo de Bruna. De él cogió el enfoque de la composición, la simplificación de la forma y el uso del color.

La primera referencia a Mattisse la encontramos en Jazz, un libro de artista que Matisse creo en 1947 utilizando recortes de papel. Bruna compró un facsímil de este y se inspiró en él para innumerables diseños de sobrecubiertas y para establecer una pauta en los grandes contrastes entre formas y colores.

Esto es muy importante, sobre todo en unas composiciones que superponen elementos estilísticos similares sin perder la individualidad, el sentimiento y la atmósfera. Algo que también podemos observar en Bruna. Por ejemplo, en la siguiente imagen, los cortes blancos destacan más que los troncos de los árboles. Esto se debe a que se hacen eco de la forma de Miffy gracias a la propiedad óptica del blanco, un color acromático que parece avanzar en perspectiva. El ojo cambia continuamente entre el primer plano y el fondo, algo en lo que la mirada de Matisse tiene mucho que ver.

En lo que al uso del color se refiere, artistas como Matisse, desafiaron la teoría de que el verde y el azul no se pueden colocar juntos, una combinación de colores que Bruna usó con frecuencia tanto en Miffy, como los carteles que Bruna diseñó en la década de 1960.

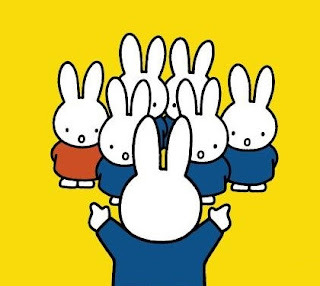

La referencia más clara que Bruna hizo de Matisse la tenemos en la imagen que sirve de portada en Miffy va al museo: “¡qué bonito! dijo miffy | formas de distintos tamaños | recortadas con tijeras y pegadas | y colores por todos los lados" Al igual que Matisse en La Gavilla (1953), Bruna recortó también sus cabezas de conejo en papeles de diferentes colores y y las colocó sobre la pared (fíjense por que se pueden distinguir las formas angulosas).

Fernand Léger

Una diferencia obvia entre la Miffy de Bruna y el trabajo de Matisse es el contorno negro de las figura. Aunque en principio la inspiración para estas líneas vino de las vidrieras de la Chapelle du Rosaire, una capilla veneciana que diseñó Matisse entre 1948 y 1951 (por primera vez el plomo que unía el vidrio coloreado, ejercía de línea divisoria entre las figuras del artista francés), es Fernand Léger quien le convence a usarla.

Gracias a Léger, Bruna descubre la separación del plano y la línea dejándolas moverse de forma independiente sobre el plano del cuadro, algo que ofrece una doble perspectiva: “De hecho, puedes mirar dos veces. Ves las líneas, el patrón y la imagen, y detrás de ellos los colores están separados: por lo tanto, hay que mirar dos veces, algo que provoca un efecto maravilloso” dijo Bruna. También Léger afirmaría que "Cuanto menos color usas, más difícil es" algo de lo que Bruna se daría cuenta al armonizar el peso de las líneas y la forma con el color que tan habituales son en Miffy, donde a veces, el negro también es de suma importancia.

De Stijl: Bart Van der Leck, Piet Mondrian y Gerrit Rietveld

De Stijl fue un movimiento artístico holandés famoso e influyente que estuvo activo entre 1917 y 1931. Se caracterizó por un grado radical en la simplificación de las formas, líneas rectas, planos uniformes cerrados y una paleta de color reducida a unos cuantos colores (bermellón, amarillo y azul ultramar) junto al negro, el blanco y el gris.

Aunque generalmente se ha relacionado a Dick Bruna con Piet Mondrian, Bruna se sintió más atraído en sus comienzos por el neoplasticismo de Van der Leck. Gracias a sus obras, Bruna entendió que las formas realistas podían reducirse sin llegar a ser completamente abstractas y que el espectador podía completar por sí mismo los huecos dibujándolos en su propia imaginación, una cualidad invisible que fascinó a Bruna.

Más tarde, Bruna comenzó a apreciar el juego de líneas y colores planos de Piet Mondrian, un estilo que tiene mucho que ver con su estilo final, aunque se desmarcaría en cierto modo de sus líneas rectas y su paleta de color, sobre todo en lo que respecta al verde (un color que Mondrian detestaba profundamente).

Bruna adoptó los colores estandarizados de De Stijl para sus trabajos, desarrollando una paleta parecida a la del arquitecto Gerrit Rietveld, pero con sutiles diferencias en el azul y el rojo, un tono que en Bruna tiende al naranja.

Willem Sandberg

El conservador y director del Stedelijk Museum, fue otra de las fuentes de inspiración importante para Bruna. Sus trabajos eran concebidos de acuerdo con los principios de simplicidad y claridad, pero fueron sobre todo sus experimentos con las letras los que definieron hicieron su trabajo tan innovador y atrajeron a muchos diseñadores jóvenes.

Además Sandberg fue uno de los primeros en utilizar el trabajo de Matisse y sus contemporáneos para inspirarse y, como director del Stedelijk Museum, hacerlo accesible al público holandés.

Por último, desarrolló la serie Kwadraat que fue publicada por Steendrukkerij De Jong en Co. entre 1955 y 1974, y en la que participaron artistas y diseñadores de la talla de Marc Chagall o Bruno Munari fue famosa por su forma cuadrada, una forma que también adoptarían todos los libros de Bruna desde entonces, incluida Miffy.

Hendrik Nicolaas Werkman

Su influencia se puede ver de una manera muy sutil en Miffy, donde Bruna crea la profundidad superponiendo figuras. En otras imágenes, sobre todo las de sus portadas para Zwarte Beertjes, añadiría diferentes tonalidades, recordando la técnica de este grabador e impresor que trabajó en el enfoque libre de impresión incluyendo técnicas como el laminado, el estampado y el estarcido.

Cubismo: George Braque y Pablo Picasso

Como en el caso anterior, en lo que respecta a este movimiento, las coincidencias son testimoniales y podemos ver cierta relación con los cubistas, sobre todo en lo que a las técnicas y algunas temáticas se refiere. Un ejemplo son las composiciones de ciertas obras de George Braque y los gallos fetiche de Pablo Picasso.

La abstracción como resultado

Espero que a partir de ahora, cuando se encuentren con Miffy no vean a un conejito tonto e insustancial. Miffy es mucho más: una abstracción icónica en toda regla. Puede que Miffy nos parezca inmóvil, una estatua desprovista de emociones intensas; no tiene cejas para expresarse, ni comisuras en la boca, ni líneas de expresión. Pero lo cierto es que durante sus 60 años de existencia, la conejita se ha mostrado sorprendida, triste, enfadada, avergonzada o feliz gracias a los sutiles cambios que su creador ha realizado en ella modificando ligerísimamente la posición de los ojos, su tamaño, o el trazo y grosor de algunas líneas que harían de ella un ser animado, pensante y sensible.

Otras referencias y homenajes artísticos como propina

Por si todo esto les ha parecido poco y quieren algo más de arte, les recomiendo que se pierdan por las páginas de Miffy va al museo, un librito donde Bruna hace su particular paseo por algunas de sus obras de arte más queridas y donde, además de Mondrian o Matisse, encontramos guiños a los famosos móviles de Alexander Calder, las manzanas de René Magritte o el IKB del neodadaísta Ives Klein. Disfruten, esto es ARTE.