Lo de Javier Sáez Castán siempre me ha llamado mucho la

atención. Tanto o más que lo de Francis Meléndez. Aunque si bien es cierto que el

primero no anda tan retirado del mundo como el segundo, hay que apuntar que se

rodea de cierto halo misterioso, no sólo por el estilo un tanto surrealista y sobrenatural de sus obras, sino porque tampoco se prodiga mucho en los medios

ni en las redes sociales.

Nacido en Huesca (¡Cuántos buenos artistas ha dado la tierra

maña!) en 1964 aunque alicantino de adopción (lleva muchos años allí), Sáez

Castán gustaba de crear sus propios cuentos durante la infancia. Más tardé se

marchó a Valencia para estudiar Bellas Artes en la Universidad Politécnica de

dicha ciudad, especializándose en dibujo. Posteriormente estableció su campo de

operaciones en la provincia de Alicante y empezó a trabajar como ilustrador,

sobre todo orientándose hacia la publicidad institucional –realizó trabajos

para la Universidad y el Ayuntamiento de Alicante- y algunas empresas privadas.

Su relación con el mundo de la Literatura Infantil comienza

en el año 2000, cuando publica su primer libro, Picopelosplumas y el hombre pájaro, con la editorial SM y que en la

actualidad cuenta con nueva edición a cargo de Barrett (2019). Esta historia

con mucho teatro en la que un pajarraco corre interviene en una historia de

odio-amor bastante sui generis, supone su tímido aunque prometedor bautismo

como autor de libros para niños, un género que según él mismo nunca ha

cultivado (hace libros para todas las edades, que no es poco…).

A este título le siguen otros dos, Pom...Pom...¡Pompibol! (Anaya, 2002) y Los tres erizos (Ékare, 2003). El primero es un libro en el que

se hace alarde del sinsentido, un género que siempre ha abundado en los libros

infantiles, y desde una perspectiva un tanto cañí (la mortadela y esos

almacenes de otra época tienen mucha enjundia) siempre acompañada por las

ilustraciones en plumilla y ligeras aguadas del autor.

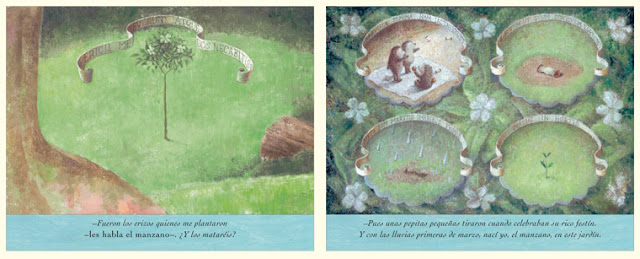

El segundo constituye

una historia clásica de ladrones (tres erizos se adueñan de unas cuantas

manzanas en un huerto ajeno) con cierto tono épico, que en este caso se

representa a modo de teatrillo –NOTA: Yo diría que es un híbrido entre el

entremés (tono humorístico y breve) y la pantomima (más gestos que palabras)-. En

este caso el autor elige la brocha y el medio colorista para dar vida a una

historia donde aparecen alusiones a la pintura medieval (volutas) y los

latinajos, y que empieza a desbordar su universo personal en el género del

álbum.

Mientras tanto, Sáez Castán también ilustra obras narrativas

de otros autores como Libros como cuentos,

de Hoffmann (Anaya, 2000), Cuentos para

niños, de Isaac Bashevis Singer (Anaya, 2004), La pequeña cerillera y otros cuentos (Editorial Anaya, 2004) y El valiente soldado de plomo (Editorial

Anaya, 2004), y se prepara para ir proyectando lo que es su corpus de obras más

trascendentes.

Empieza con el Animalario

Universal del Profesor Revillod, una de sus obras cumbre que realiza junto

a Miguel Murugarren (Fondo de Cultura Económica, 2004), y que se considera uno

de los mejor valorados dentro del álbum actual. En él utiliza el recurso de los

libros de solapas (libros móviles) para internalizar un juego de creación de

imágenes en el objeto libro. Este catálogo de seres fabulosos (un total de

4096) que un profesor un tanto chiflado y al parecer auténtico (esto de hacer

verosímil lo inverosímil, me encanta) ha ido avistando en sus viajes por medio

mundo, es una maravilla. Realizado enteramente a plumilla, encanta a pequeños y

mayores, algo por lo que merece un puesto de honor en las bibliotecas y

librerías como “Joya bibliográfica de la zootecnia moderna”.

A este título le seguirá su secuela, El animalario vertical (mismos autores y misma editorial), trece años

más tarde (2017). En este caso, los autores intentan poner a los animales de

pié en un contexto que recuerda a un circo retransmitido por la televisión en

blanco y negro de los años 40-50 (otra vez las referencias al siglo XX), un

motivo por el que Sáez Castán se decanta por el lápiz para elaborar las

ilustraciones.

Y para terminar esta trilogía de libros con solapas, tenemos

que detenernos en su Soñario o

diccionario de sueños del Doctor Maravillas (Editorial Océano Travesía,

2008), un libro que con el mismo recurso de los dos títulos anteriores (en este

caso sólo dos pestañas) busca que el lector-espectador deje volar su

imaginación, que se escape a un espacio colorista e (im)posible en el que pasar

de la mejor forma el aburrimiento.

Sin duda esta es la etapa más fértil de este autor en el que

además de dar vida a títulos como Dos

bobas mariposas (Serres, 2007) y Libro

Caracol (Fondo de Cultura Económica, 2007) Sáez Castán publica otro de sus

libros singulares, La merienda del señor

verde (Ekaré, 2007) con el que se ganará el favor de crítica y público. Una

historia sobre colores que da una vuelta de tuerca a esta constante argumental

de los libros para niños (la teoría del color como generatriz de mundos

diversos y enriquecidos), y que por un lado, una pizca de misterio, y por otro,

todo un tributo al estilo de René Magritte.

Después de esto, Sáez Castán retoma el lenguaje escénico

(cine o teatro) que utilizó con Picopelosplumas

y Los tres erizos, en los tres

volúmenes de su serie El pequeño rey, a

saber, El pequeño rey, general de

infantería (Ekaré, 2009), El pequeño

rey, director de orquesta (Ekaré, 2010) y El pequeño rey, maestro repostero (Ekaré, 2013), tres libritos de

pequeño formato con un protagonista en común, una estructura que recuerda al

primer cine mudo, y mucho humor que, como siempre, es bastante absurdo pero

igualmente entrañable. Sí me atrevería a decir esta vez que estos libros tienen

un carácter eminentemente infantil (¿o no…?).

De esta manera, Sáez Castán se interna en la segunda década

del siglo XXI y publica libros como Limoncito,

un cuento de navidad (Océano Travesía, 2010), una oda a los juguetes

desterrados en la que hace un guiño a la mítica película King Kong y un tributo a un personaje de los años 60, El conejo más rápido del mundo (Océano

Travesía, 2010), La venganza de Edison (2010), una obra de narrativa donde Sáez Castán habla de los inventos, de su principio y fin, o simplemente de lo disparatado de la vida, o Nada pura 100% (Anaya,

2011).

Llega así hasta El armario chino

(Ekaré, 2016) un libro especial en el que vuelve a jugar con el espectador (sí,

sí, porque ya no sabemos quién juega con quién) utilizando el libro en el libro

(¿o debería decir el armario chino en el armario chino…?) y creando una

historia circular en la que dos mundos, uno rojo y otro azul, se complementan a

modo de bucle intemporal a través de un elemento oriental (esto siempre da un

toque misterioso). Un detalle: no se pierdan el papel pintado de las paredes.

Si bien es cierto que todos estos libros cuentan con Javier

Sáez Castán como autor principal, este hombre también ha preferido dejarse los

pinceles a un lado y dedicarse a la escritura, como bien podemos observar en

obras como Dorothy déjale entrar, un

álbum ilustrado por Pablo Auladell (A buen paso, 2017) y la recientemente

publicada MVSEVM, un álbum ilustrado

por Manuel Marsol (Fulgencio Pimentel, 2019). El primero es un libro-álbum con

muchas perspectiva, sobre todo por las referencias literarias que contiene y la

fuerza de una historia potente y extraña.

El segundo es un libro poderoso en el

que las imágenes tienen un poderío desmedido (aparte de ser un libro sin texto, tiene muchos que contar), tanto es así que parece que Marsol

y él fueran uno, ya que se complementan al milímetro en una historia. De este modo dan lugar a

una historia inquietante (muchas referencias al cine de terror) de coincidencias y universos paralelos (sobre todo los

pictóricos que cobran vida), donde el tributo a la obra de Hooper y las selvas de Rousseau está muy patente.

Y para finalizar por este paseo sobre la obra de este genio

del álbum español debemos apuntar hacia Extraños

(Sexto Piso, 2014) la única incursión en la novela gráfica de Saez Castán que

rinde tributo a los viejos cómics, a la Hammer y a las películas de serie B de

los 50 y los 60, y, en especial, a la figura de Vincent Price.

Hasta aquí, las consideraciones bibliográficas. Ahora toca

ahondar más en las artísticas… Aunque sus técnicas son bastante variopintas,

destacan sobre todo el lápiz, la tinta (plumilla o estilográfica) y el óleo

sobre tabla o, en algunas ocasiones, sobre planchas de aluminio. Este hombre domina

el dibujo clásico a la perfección y se decanta por el estilo figurativo, mayormente

surrealista con influencias que van desde los barrocos hasta los vanguardistas,

y sobre todo, por el lenguaje posmoderno donde el cine y la televisión tienen

cierto peso. Sus composiciones son estudiadas y volumétricas con predominio de

la escena y el espacio circundante. Así mismo, destacan elementos lingüísticos

muy variopintos (inscripciones en latín, alemán o inglés) o las referencias a

la iconografía publicitaria (¿Se han fijado alguna vez en la etiqueta de la

lata que aparece en El Pequeño Rey

maestro repostero?).

Y para terminar, algunos puntos de vista de sí mismo y de

los enteraos que, como yo, hablan maravillas de él… Sáez Castán ha admitido en

alguna ocasión que él prefiere alejarse de esos universos fantásticos que

priman en la Literatura Infantil para crear un universo propio basado en sus

propias experiencias, como él dice que la

ficción nos ayude a reinventar la realidad. De ahí que casi todas sus

historias surjan de lo mundano y cotidiano, de la misma observación del mundo

que nos rodea. Me encanta como transforma las miserias humanas en escenas de gran plasticidad a caballo entre lo mágico y lo deleznable.

Sobre el género del álbum Sáez Castán, comenta que se

interesa mucho por la relación entre texto e imagen, y apunta que por su

formación en el campo de las artes visuales, presta mucha más atención a todo

lo que rodea el arte secuencial que constituye un libro-álbum como generatriz

de un discurso en el lector-espectador.

Aunque muchos especialistas, incluso él mismo, han definido

muchas de sus obras como álbum para el público adulto, la verdad es que el lector

infantil se identifica mucho con su lenguaje, bien por descubrir en él un

universo onírico diferente, bien por encontrarse a gusto entre la multitud de

referencias de todo tipo.

Por todo esto y mucho más, no nos debe extrañar que haya

recibido numerosos premios de ilustración, como la Mención de Honor del Premio

Iberoamericano de Literatura Infantil de la Fundación SM (2008), el Premio

Nostra en la FIL de Guadalajara del 2009. A ello hay que añadir el

reconocimiento de sus libros por parte del Banco del Libro de Venezuela o la Internationale

Jugendbibliothek de Munich (White Ravens), sus nominaciones para el premio

Astrid Lindgren en dos ocasiones (2011 y 2012) y el Premio Nacional de

Ilustración en 2016 por su creatividad y

talento narrativo que implica la dimensión objetual del libro; por su capacidad

para construir mundos y contagiarlos; por la calidad de sus obras, muchas de

las cuales son grandes clásicos contemporáneos de dimensión internacional y por

su generosidad como formador.

P.S.: Y si pasan por Alicante durante las próximas semanas, no se olviden de visitar la exposición de obras originales de este genio de la ilustración en la librería Pynchon & Co. (Yo que voy este sábado... ¡Lo que daría por una entrevista y dedicatoria de este hombre!)