Si hay un lugar en el que confluyen los cuentos tradicionales, ese es el libro-álbum, un formato que lleva llenándose durante décadas de argumentos y personajes que llenan los llamados cuentos de hadas desde perspectivas clásicas o sugerentes vueltas de tuerca.

Son muchos los autores que han hecho su personal viaje por los cuentos de siempre, pero hoy me gustaría apuntar hacia la obra y figura de Philippe Corentin, uno de los autores de álbumes infantiles más reconocidos en Francia que falleció el pasado 7 de noviembre. Sirva este recorrido por su obra publicada en castellano como sentido homenaje y lugar de encuentro monstruoso.

Con más de una treintena de libros publicados, Philippe Le Saux, verdadero nombre de este artista nacido en el distrito parisino de Boulogne-Billancourt hace 86 años, empezó en revistas como Elle, Vogue o Marie-Claire y en publicidad, más tarde continuó con su hermano gemelo en el mundo del humor gráfico y, finalmente, al terminar los años ochenta, se decantó por crear historias infantiles donde lo paródico y lo burlesco definieran un camino personal para indagar en los miedos y deseos de los lectores a base de, como él diría, buenas dosis de “mala fe”.

Y es que no nos debe extrañar que en L’ecole des loisirs, su editorial de cabecera y que fundó junto a Arthur Hubschmid, el lema era “Un cuento no se ha de hacer para dormir a los niños, sino para despertarlos”, una máxima que inspiraría a una generación de creadores de álbumes dirigidos a la infancia y que perdura todavía en figuras como Gilles Bachelet.

De entre todos los títulos que publicó, un buen puñado llegaron a nuestro país a finales de los noventa y primeros dos mil gracias a la editorial Corimbo. Aunque sus historias son muy variopintas, mis favoritas son las que tienen como protagonistas a algunos de los personajes de los cuentos infantiles de toda la vida, sobre todo el lobo, uno de sus personajes fetiche ya que aparece en muchas de estas obras. ¡Empezamos desgranando algunas!

El ogro, el lobo, la niña y el pastel está basado en un juego de lógica popular. En él, un hombre llega con un lobo, una cabra y una col a orillas de un río que debe cruzar remando en una barca donde solo caben él y uno de sus acompañantes. Si cruza con la col, el lobo se queda solo con la cabra y se la zampa, y si cruza con el lobo, la cabra se pone las botas con la col. Cualquier combinación es nefasta. Entonces, ¿cómo consigue cruzar el hombre y su mercancía al otro lado del río?

En el libro, Philippe Corentin plantea el mismo problema pero utilizando los personajes que le dan título y le propina un final divertido y nada esperado. A modo de caricatura y con mucha luz (me recuerda a la hora dorada), las ilustraciones crean un ambiente divertido y desenfadado. Sobre el formato cabe destacar que en cada escena encontramos una página intermedia de menor longitud que modifican la historia a modo de trampantojo móvil, lo que establece un añadido interactivo que aporta una función lúdica en la historia.

¡Cataplum! está protagonizado por otro lobo que, en este caso, persigue a un conejo por su madriguera. Conforme el lobo va pasando por las diferentes estancias que constituyen la morada, el lector-espectador descubre montones de pequeños conejos que se esconden entre el mobiliario, algo que el lobo es incapaz de ver.

Finalmente, nuestro protagonista, siguiendo un rastro de zanahorias (un recurso maravilloso que imprime dinamismo y muchos tropezones) llega hasta el baño, donde el conejo está haciendo sus necesidades (nuevamente reaparece el humor, en este caso escatológico, de Corentin). El lobo, sintiéndose atraído por una bañera muy sugerente, decide darse un chapuzón y jugar con un barco de juguete. Al final se reanuda la persecución que terminará con un giro inesperado en el que una fiesta de cumpleaños sorpresa nos arranca la sonrisa.

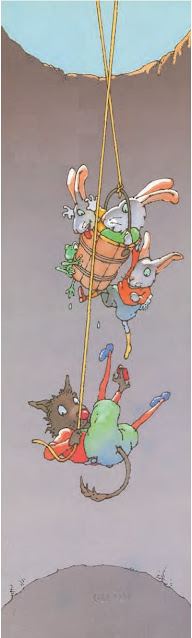

En ¡Chaf! tenemos una historia donde el formato cumple un cometido muy especial ya que la verticalidad aporta mucho a un relato ambientado entre el brocal y el fondo de un pozo. Tomando como excusa esa fábula clásica en la que una zorra mira el agua de un pozo y piensa que el reflejo de la luna es un queso enorme, el autor desarrolla una narración muy jugosa.

Ni corto ni perezoso, el lobo baja hasta el agua percatándose de que el queso es un mero espejismo y que no puede volver a subir arriba si alguien no le ayuda. Corentin aprieta el interruptor y toda una sucesión de animales que se van engañando los unos a los otros dan vida a una historia circular que promete ser infinita.

El más canalla de todos es Señorita sálvese quien pueda, un libro donde el autor francés homenajea de una manera muy especial a la Caperucita Roja de los hermanos Grimm. Protagonizado por una niñata de armas tomar, su madre le manda a hacer un recado a casa de su abuela. Una vez llega se encuentra con que un lobo está metido en la cama de su abuela.

La niña, en vez de echarse a temblar, empieza se pone a hacerle el tercer grado al lobo y, sin pelos en la lengua, le deja las cosas muy claras: ella no es tan tonta como Caperucita y como se descuide lo muele a palos. De repente aparece la abuela y, defendiendo al pobre animal que ha recogido en mitad de la nieve, le echa un buen rapapolvo a la nena. Tan demencial, como fantástico.

En ¡Papá!, el autor francés nos quiere hablar de los miedos que acucian a los niños a la hora de irse a la cama. En esta historia, un niño está en la cama cuando, de repente, siente una presencia extraña a su lado: un pequeño ogro. Ambos se ponen a gritar y el ogro aparece en mitad de la fiesta que sus padres han organizado. Este vuelve a la cama y al cabo de un rato vuelve a suceder lo mismo pero esta vez con el niño de carne y hueso.

En esta historia de ida y vuelta, Corentin nos habla de universos paralelos, el de los humanos y el de los ogros, cuya línea divisoria está precisamente en esa cama compartida. Aunque los lectores cabrían esperar enormes diferencias, el mundo de los adultos es muy parecido en ambos y ellos siguen siendo niños que deben bregar con sus malos rollos sin demasiada ayuda de los mayores.

Para terminar hay que hablar de dos libros que no se relacionan con los cuentos populares, pero merecen un hueco. Fulanito de tal, un libro donde lo social se desborda por todos lados (es lo que llamaríamos un “libro de valores”) y El África de Zigomar, uno de sus primeros libros, donde su protagonista, un pequeño ratón llamado Zigomar, viaja hasta el continente africano a lomos de un mirlo.