No es muy típico encontrar álbumes en los que las imágenes sean fotografías o fotomontajes. Si fuera de nuestras fronteras encontramos los libros de Tana Hoban, el It is hard? It is easy? de Mary MacBurney y Len Gittleman, o el Alice in Wonderland de Suzy Lee, en nuestro país han sido publicados clásicos como la Caperucita de Sarah Moon, el Libro de juegos para los niños de los otros de Ana María Matute y Jaime Buesa, o el Álbum ilustrado de Hanna Höch, a los que se han ido añadiendo otros de última hornada como La siesta de Silvia Nanclares, El abecedario de Kate & Cat de Andy Prokh, Bebés maravillosos de David Ellwand, Todo un mundo de Katy Couprie y Antonin Louchard, los Seis niños en Marte de Luis Ruiz de Gopegui con fotografías de la NASA y Santiago Marí, el Animales domésticos de Jean Lecointre o la Caperucita de William Wegman.

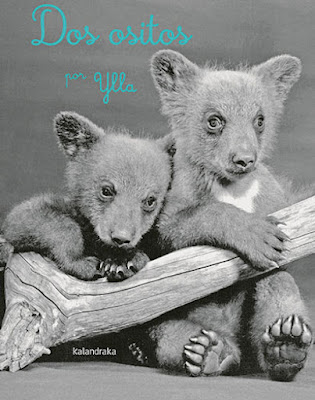

Desde los abecedarios hasta los libros de conceptos pasando por la narrativa de ficción, todos ellos son buenos ejemplos de álbumes fotográficos a los que se suman Todos lo vieron y Dos ositos, dos libros de Ylla que publica la editorial Kalandraka.

Editados por primera vez en 1944 y 1954 respectivamente, son dos de la casi decena de libros infantiles que haría en vida Camilla Henriette Koffler, pionera en este tipo de álbumes dirigidos al público infantil, y en cuya vida y obra nos sumergimos hoy.

Camilla Henriette Koffler nació en Viena (Austria) el 16 de agosto de 1911. Era hija de Max Heinrich Koffler, un empresario de origen húngaro nacido en Rumania, y Margita Leipnik, de origen yugoslavo (serbo-croata), ambos judíos de clase media-alta. Aunque tenían su residencia en Viena, viajaban mucho por Centroeuropa debido a los negocios paternos hasta que Max Heinrich y Margita se divorciaron antes de la Primera Guerra Mundial. Ylla se quedó con su madre y tras el estallido de la guerra, se movieron constantemente entre Viena, Budapest, Szeged, Zagreb y Bucarest. En la carretera o a pie, acogidas por amigos o familiares. "Mi madre cosía sus joyas en los dobladillos de la ropa y escondía dinero en mis zapatos mientras dormíamos sobre sacos de harina" recordaba Ylla tiempo después.

Después de la guerra, la madre de Ylla se instaló en Belgrado donde trabajó como decoradora, e Ylla fue matriculada por su padre en un internado de lengua alemana en Budapest donde estudió desde 1919 hasta 1926.

Terminada su etapa escolar y hablando perfectamente alemán, serbio y húngaro, Ylla se mudó con su madre a Belgrado, donde estudió escultura en la Academia de Bellas Artes con Petar Pallavicini, un escultor italo-yugoslavo. En 1929, un cine encargó una serie de relieves para palcos e Ylla usó criaturas del bosque para decorarlos. Fue su primer trabajo remunerado y con el que puso de manifiesto su amor por los animales y la naturaleza, algo que ya se sabía en la familia debido a su empeño por adoptar perros callejeros.

En esa época también inventó su nombre artístico al percatarse de Camilla (Kamyla) significaba camello en serbo-croata, por lo que creó Ylla, la palabra de dos sílabas que también usó como nombre de pila.

En 1931 y como muchos otros artistas, Ylla se mudó de Belgrado a París, una ciudad con una atmósfera especial. Se matriculó en la Academia Colarossi donde continuó sus estudios de escultura y para sufragar los costes, empezó a trabajar como asistente en un estudio fotográfico. Aunque Ylla no tenía la intención de convertirse en fotógrafa, pronto se familiarizó con este nuevo medio y se hizo amiga de la mujer para quien trabajaba, la fotógrafa húngara Ergy Landau, quién le enseño cómo usar la cámara.

Fue en un viaje a Normandía con sus amigos cuando Ylla mezcló su nuevo entusiasmo por la fotografía con su interés por los animales, tomando sus primeras fotos de perros, ovejas y vacas en los paseos por las tierras de cultivo circundantes.

Cuando regresó a París y se las mostró a Landau, está quedó impresionada por la representación de los animales, la elaboración de las fotografías y los pequeños detalles que en ellas aparecían. Landau recomendó las fotografías de Ylla para una muestra y, tras ser aceptadas, formaron parte de una exposición fotográfica que se realizó en 1933 en la Galería Pléiade. Ahí comenzó la carrera fotográfica de Ylla. Como la exposición fue bien recibida tanto por el público, como por la crítica especializada, Landau la animó a abrir el "Studio Ylla Photographies d’Animaux" en el número 37 de la Rue Desrenaudes en París y que se especializó exclusivamente en el retrato de animales.

Sus primeras fotografías fueron publicadas en Allo Paris (julio de 1933), la revista VU (octubre, 1933) y la revista Photographie. La revista inglesa Lilliput, fundada por otro húngaro, Stefan Lorant, publicaba a menudo sus fotos. En 1936, trabajó como fotógrafa independiente en la película Paris de Jean Choux, donde tuvo un pequeño enfrentamiento con la actriz Renée Saint-Cyrral porque su excepcional belleza y personalidad no estaban presentes en las fotografías de Ylla.

En 1937, Ylla publicó dos pequeños libros de fotos sobre perros y gatos Chiens par Ylla e Ylla's Dog Fancies, a los que seguiría en 1938 uno de sus libros más importantes, Au royaume des bêtes, Petits et Grands que trata sobre la paternidad animal.

Ese mismo año, Julian Huxley, un biólogo evolutivo británico, usó las fotos de Ylla para ilustrar su libro Animal Language, que ayudó a Ylla a ser más conocida como fotógrafa de animales.

Landau introdujo a Ylla en los círculos artísticos de Montparnasse y le presentó a Charles Rado (Károly Radó), fundador de la agencia de fotografía RAPHO, quien inmediatamente comenzó a promocionar sus trabajos en publicaciones internacionales. También entabló relación con otros artistas e intelectuales húngaros en la diáspora parisina, como los fotógrafos Nora Dumas, Gyula Halász alias Brassaï, o André Kertész, Eva Boros, mujer del fotógrafo inglés Bill Brandt, el escritor y editor Paul Winkler, el aristócrata Károlyi Mihály, el arquitecto Erno Goldfinger, el novelista e historiador Arthur Koestler, el director de arte y escenógrafo Alexandre (Sándor) Trauner, o el escultor Frederic Littman.

Ylla fotografiada por Nora Dumas.

Durante esta época Ylla también conoció a Raymond Grosset, futuro director de la agencia RAPHO, y al poeta francés Jacques Prevért con quién desarrollaría una estrecha amistad que ha trascendido gracias a los textos, dibujos y fotografías que intercambiaron por carta.

En el terreno amoroso, Ylla comenzó una relación con el arquitecto húngaro Tibor Freesz, a finales de los años 30. Cuando este emigra a Estados Unidos e Ylla se instala entre 1939 y 1940 con Nora Dumas en su casa de campo, conoce a un hombre llamado Jacques Klein del que poco se sabe.

Después de la ocupación alemana de París el 14 de junio de 1940, muchas personas se dirigieron al sur de Francia. Ylla salió de París el 10 de junio, cuatro días antes de la ocupación escondida en un camión perteneciente a un grupo de cuáqueros estadounidenses. Viajó a Montauban a través de Tours y Burdeos, ciudad a la que envió algunas cámaras y unos mil negativos a una amiga para recogerlas posteriormente. Como judía y extranjera sin papeles, casi no había posibilidad de escapar, por lo que esconderse o hacerse pasar por rumana indocumentada eran su única opción.

Durante este período, la vida de Ylla fue una constante inseguridad debido a que Charles Rado había huido de Francia y sus oportunidades laborales se redujeron. Aunque lo había solicitado en diciembre de 1938, no recibió su visado para Estados Unidos hasta abril de 1941, un proceso en el que tuvieron que intervenir el periodista estadounidense Varian Fry y Beaumont Newhall, una de las conservadoras del MoMa de Nueva York que respaldó su solicitud avisando a las autoridades de que "podía acabar en un campo de concentración en cualquier momento”.

El 6 de mayo de 1941, Ylla partió de Marsella en el SS Winnipeg, cuyo destino era Martinica. Había muchos artistas refugiados europeos a bordo, incluidos muchos fotógrafos como Ilse Bing, Fred Stein, Konrad Wolf, Josef Breitenbach, Chaim Lipnitzki y Yolla Niclas Sachs. El barco fue interceptado por la armada holandesa que lo escoltó hasta Trinidad (Cuba). Tras entrevistar a los viajeros y revisar la documentación, Ylla salió de Cuba en el barco de vapor Evangeline y llegó a Nueva York el 13 de junio, donde se reunió con sus amigos europeos y abrió su estudio fotográfico.

Inicialmente, el estudio de Ylla se ubicó en el 15 West 51st Street y luego se mudaría al 200 West 57th Street. Ella trabajaba a todas horas y sus fotos eran publicadas en diferentes revistas gracias a la intervención de Rado. De aquella primera etapa neoyorkina se guardan muchas anécdotas, como la vez que se llevó un cachorro de león durante una semana a su apartamento, u otra en la que acabó en el hospital tras ser atacada por un panda en el zoológico del Bronx.

Ylla obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1947 a pesar de sus constantes viajes, tanto por motivos privados, como por trabajo. Visitó a sus amigos varias veces en Francia y a su madre en Brasil, país al que emigró por culpa de la guerra.

Durante esta época Ylla publicaría la mayor parte de sus libros para niños. El primero de ellos se tituló Todos lo vieron (They All Saw It en inglés) y lo realizó junto a Margaret Wise Brown. En este libro publicado en 1944 aparecen un montón de animales asegurando que han visto algo que los ha dejado boquiabiertos.

Dirigido a primeros lectores, el libro está construido sobre un texto sencillo que, a modo de retahíla, se repite en cada doble página acompañado por la fotografía de un animal distinto. Un león marino, un ciervo, una jirafa, una cebra... Situados en la página derecha y mirando hacia ese lado, los animales saltan, estiran el cuello, braman, permanecen atentos e incluso duermen, para instigar al lector una y otra vez para que pase las páginas y descubra qué los ha dejado tan sorprendidos.

En este primer libro, Ursula Nordstrom, la conocidísima editora de Harper & Row que había adquirido los derechos de una serie de fotografías de Ylla, pidió a Margaret Wise Brown que, inspirándose en ellas, desarrollara un texto ingenioso que las fuese enlazando pero sin restarles protagonismo.

Gracias al texto definitivo, unas fotografías que abarcaban el trabajo de 11 años, adquirieron cohesión en una historia donde el suspense es una constante, se arranca más de una sonrisa y desarrolla un discurso poco manido en contra de la explotación animal.

Con mucho ritmo y bellamente secuenciadas, las fotografías más espontáneas y menos producidas de Ylla, articularon una historia atemporal que establece un agradable e innovador diálogo interactivo con el lector-espectador.

A este le siguieron otros libros también escritos por Margaret Wise Brown como The Sleepy Little Lion (1947), O Said the Squirrel (1950) o The Duck (1952). También publicaría otros dos con su amigo Jacques Prévert, titulados Le Petit Lion (1947) y Des Bêtes… (1947). Por último cabe mencionar Tico-Tico, un libro con textos de Niccolo Tucci que se publicó en 1950.

Ylla viajó a África en 1952, donde pasó tres meses entre Uganda y Kenia. Este es el viaje que inspiró el libro Animales en África con el texto de L.S.B. Leakey, el famoso naturalista. Volaron de París a Kenia y visitaron durante algunas semanas un parque nacional cerca de Nairobi para fotografiar leones. Después pasaron unos días en la granja de Carr Hartly, un cazador muy conocido por adquirir animales para muchas películas de Hollywood. Desde allí, viajaron al Parque Nacional Tsavo donde fotografiaron elefantes. Regresaron a Nairobi y unos días después, realizaron un safari de 26 días en el que visitaron el Parque Nacional Amboseli y la Reserva Nacional Masai Maara, para fotografiar monos, hienas, leones y elefantes. Desde allí, viajaron al lago Nakuru para fotografiar flamencos, luego se dirigieron hacia Uganda, alrededor del lago Victoria y el lago Albert, fotografiando búfalos, hipopótamos y elefantes.

A su regreso de tierras africanas, el 8 de julio de 1953, Ylla y su madre tuvieron un accidente aéreo cerca de Cape Cod mientras volaban a Provincetown, Massachusetts. Aunque ella fue rescatada del agua, su madre falleció ahogada.

En 1954, publica Dos ositos, otro de los libros que hoy nos han traído hasta ella. En este álbum, tanto imágenes, como texto le pertenecen, y cuenta la historia de dos oseznos a los que su madre deja solos porque debe buscar comida. “No os alejéis de casa, que podéis perderos” les insiste. Mientras su madre busca un poco de miel, ellos se lo pasan en grande. Trepando a los árboles, nadando en el lago y cruzando el río, hasta que, entre pitos y flautas, se dan cuenta de que están totalmente perdidos. Preguntan a todo el que pillan. A la vaca, al caballo, al mapache: "¿Has visto a nuestra madre?" Pero nada, ni rastro. ¿La encontrarán?

Según tengo entendido, para la elaboración de este libro, Ylla utilizó fotografías de dos parejas de osos distintas. Unas fotos (las que aparecen los oseznos con su madre) pertenecen a una familia de osos genuina y fueron tomadas en el medio natural, mientras que otras (tanto las realizadas en el estudio, como las que aparecen jugando o con otros animales) pertenecen a la pareja de osos huérfanos que Ylla compró/adoptó. Convivió con ellos durante seis meses en un área boscosa de Michigan y más tarde, al crecer y no poder vivir en su apartamento, los donó a un zoológico.

Una narración sencilla pero llena de delicadeza y credibilidad gracias a la expresividad de unos animales y situaciones que solo la cámara de Ylla sabía captar con mucha paciencia y tesón. Pónganlo delante de un niño y vean cómo pasa las páginas, cómo se sonríe y se sorprende, cómo comenta cada situación. Esa es la magia de sus fotos: reconocernos en los animales.

Jean Renoir animó a Ylla a viajar a la India y, tras ser invitada por el maharajá de Mysore para fotografiar el festival de Dasara, aceptó a visitar el país gracias al patrocinio de Sports Illustrated. En agosto de 1954, llegó a la India acompañada por Suresh Vaidya, una periodista que había trabajado para la revista Life. Se hospedaron en la finca del maharajá hasta diciembre y luego viajaron por diversas zonas de la India coincidiendo, entre otros, con Dennis Conan Doyle, hijo del escritor Arthur Conan Doyle, John Huston, el director de cine, de quién tomó una serie de fotografías tras una cacería, o Nehru, el primer primer ministro de la India, a quién también hizo fotografías jugando con cachorros de tigre y visitando algunos pandas.

El maharajá Brijendra Singh, el cuñado del maharajá de Mysore, invitó a Ylla a tomar fotografías en las regiones del norte. Ylla y Suresh se hospedaron en el palacio Moti, a las afueras de Bharatpur y viajaban para explorar la zona. Cierto día decidieron fotografiar una carrera de bueyes en un pueblo cercano. Para echar las fotos, Ylla decidió sentarse en el espacio del coche que normalmente se usa para guardar la rueda de repuesto. El vehículo todoterreno encontró un obstáculo, Ylla salió volando y cayó en el suelo. Todos esperaban que se levantara pero Ylla no se movió. La llevaron inmediatamente al Hospital Victoria en Bharatpur donde murió el 30 de marzo de 1955.

Su cuerpo fue incinerado en la finca del maharajá, sus cenizas fueron esparcidas en un río cercano, y una placa en su recuerdo se colocó en los jardines del Palacio Moti.

Tras su muerte, el patrimonio artístico de Ylla fue administrado por Charles Rado y la agencia RAPHO que publicaron varios libros para niños y adultos haciendo uso del enorme archivo que poseía, incluyendo su libro Animals in India. Tras la muerte de Charles Rado, los derechos pasaron a Pryor Dodge, actual albacea de su legado artístico, ahijado de la fotógrafa e hijo de su íntima amiga Lyena Barjanskaya.

La importancia de Ylla en el campo de la fotografía animal es incuestionable. Ylla supo captar como nadie la esencia de un mundo que también se expresa sin palabras, lo que favoreció una potencial capacidad narrativa en el campo de la literatura para niños, un medio en el que los animales personificados tradicionalmente han canalizado el relato, lo que dota a sus pequeñas narraciones de una veracidad extrema para el lector-espectador y lo aproxima a la realidad.

A esto hay que añadir que fue una de las primeras artistas que fotografió animales en su hábitat natural, por lo que se considera una pionera de la fotografía de naturaleza, un género que hoy día cuenta con miles de seguidores por todo el mundo.

Sus obras se conservan en varias instituciones de todo el mundo, como el Museo de Fotografía de Hungría, la Agencia Gamma-Rapho de París, el departamento de fotografía creativa de la Universidad de Arizona, el MoMA de Nueva York y el Museo J. Paul Getty de Los Angeles. Pero es Pryor Dodge, ahijado de Ylla, quien conserva la mayoría de los negativos originales en Nueva York y posee la mayor parte de los derechos de autor de las imágenes.

Poco después de su muerte recibió numerosos homenajes. Entre ellos destacan la novela gráfica que publicó sobre su vida en 1957 Éditions du Lombard, una casa belga.

Por otro lado también inspiró el papel de la fotógrafa de animales que interpretó Anna Maria D’Alessandro en Hatari, la película de Howard Hawks, y que se ideó para rendirle tributo.

Por último cabe decir que en la década de 1970, Cornell Capa, hermano del fotógrafo Robert Capa, con quién Ylla había coincidido en París y Nueva York, planeó un libro sobre su vida que nunca llegó a ver la luz.

NOTA: Este artículo ha sido elaborado con la información disponible en: